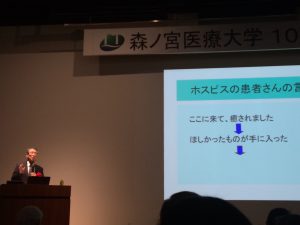

森ノ宮医療大学 10周年記念式典で淀川キリスト教病院 理事長 柏木哲夫先生のご講演を聴くことができました。

森ノ宮医療大学 10周年記念式典で淀川キリスト教病院 理事長 柏木哲夫先生のご講演を聴くことができました。

私は存じ上げていなかったのですが、医療業界では超有名な方らしく、満席でした。

穏やかでユーモアを交えながら、言葉の一つひとつが心にしみいる話し方をされ、ネッツトヨタ南国の横田英毅氏様の様な話され方です。なんとなく風貌も似ているような気がします。

今回の講演テーマは「終末期医療を考える~いのちに寄りそう~」でしたが、「寄り添い方心構え」といった内容で、言葉の持つ意味を深く考えることが大事というお話しでした。

このブログにおいて何度かに分け、ご講演内容をお伝えしたいと思います。

第1回目は・・・

生命と命は違う

生きる力と生きて行く力は違う

大阪大学名誉教授だった中川米造氏(医学哲学)が残されたお言葉を引用されて、「生命と命」の違いをご説明いただきました。

「私の生命は間もなく終焉を迎えます。しかし、私のいのち、すなわち私の存在の意味、私の価値観は永遠に生き続けます。ですから、私は死が怖くありません。これまでの医学は、生命は診てきましたが、いのちは診てこなかった。これからの医学は、いのちも診ていく必要があります」

生命には「有限性」「閉鎖性」「客観性」があり、いのちには「無限性」「開放性」「主観性」がある

人に限らず「生命」には限界があります。また、生命は事故や事件以外では他人がどうこうできるものではなく、基本的に自分の支配下にあるので、閉鎖性があると言えます。また、生き死には第三者が客観的に判断できます。

ところが、「いのち」は存在の意味や価値観ですから、キリスト、吉田松陰などの様に、亡くなられてから年月や地域の限りなく、永遠に人々にその考え方が伝えられ(開放され)、その人々一人ひとりが主観的に感じ取ることができます。

このように考えると私の周囲には「生命」よりも「いのち」に重きを置く人が多い様に思います。そんな方々とのご縁に私は幸せを感じます。

逆にごく一部ですが、いろんな場面で、論点や感性がズレ、まともに話にならない人もいます。この方々を客観的に見ると「どう生きるか?」「どう生きてきたか?」よりも「安心、安全に生きる(生命)」事を選択されている様に思います。

柏木先生は

生きる力は生命力、生きていく力はいのちの力

と言われました。

ホスピスという終末期ケアを行う病棟では、患者さんが「痛くて、辛くて、もう生きる力がありません」とよく口にされ、精神科の外来では「もう生きていく力がありません」と言われるそうです。

もっと生きたいのに自分の生命が終焉を迎えている人の「生命」の感じ方。

生命的にはもっと生きれるのに精神がもう生きたくないと思っている人の「生命」の感じ方。

「生命」と「いのち」

奥深いです。

病気によって人生の終焉期を迎える人は、「もうすぐ死ぬかも知れない」という心の痛みと「痛くて辛い」という身体の痛みの両方があり、その痛みを「緩和」させるには

心身共に寄り添う

ことが大切です。

言葉で書くと簡単ですが、心身共に寄り添うことはとても難しいことであり、

柏木先生はそのためには

「感性」が大切

と言われ、その事例を示されました。

重度の心身障害をもって生まれた息子さんを40年介護をされた老夫婦のお話しです。

ご夫婦の思いもむなしく息子さんは40歳で急に亡くなられました。悲しみのために両親は引きこもっておられたのですが、いつまでもそんな生活はダメだ、という思いで旅に出られ、JALに搭乗されます。

「今日は天気が良く富士山がよく見えます」というアナウンスに老夫婦は写真を取りだし、富士山がよく見えるようにその写真を窓際に置きます。

機内では客室乗務員がドリンクサービスを行っています。ご夫婦はジュースを注文し、お二人にジュースを渡した客室乗務員は窓際の写真に気付きます。そして、もう1つコップを取り出して,そこにジュースを注ぎ、「窓際の方にもお一つどうぞ」と差し出しました。

柏木先生は

「窓際の方にもお1つどうぞ」

という言葉 は、たいへんな言葉だと言われます。

老夫婦と窓際の写真に「気付け」ば、多くの人が状況を理解し、「何かを感ずる」ことは出来ます。

ですが多くの人が「窓際の方にもお1つどうぞ」とジュースを差し出す「行動」に移すことができません。

「気付き」「感動」「行動」が「感性」の三要素

であり、せっかくの感性も

行動しなくては完成しない

と言われました。

思わず、なるほどと思い、同時に新たな気付きを得ることができました。

「感謝」の三要素も「気付き」「感動」「行動」

ではないのか? そして

行動しなくては完成しない

ことも一緒だ!ということです。

感謝を「ありがとう」という言葉で伝えています。

ですが、行動まではできていないことが多いです。

言葉にして終わり。

感謝をするには感謝すべきことに「気付く」ことが重要です。

気付いてもそれに「感動」しなければ、そこで終わりです。

感動すれば、そのインパクトにより、

「ありがとう」と口にする

「ありがとうございます!」と深々と頭を下げたり、ハグをしたり、お礼状を書いたりといったことをします。

ここまでの「行動」は私にもできています。

ところが、

「感恩」的な行動ができていません。

「ありがとう」を借りっぱなし、という感じです。

自分が「ありがとう」を口にした数ほど、人から「ありがとう」を貰っていない

当然です。行動してないのだから・・・。

「ありがとう」を下さった人に返さなくても他の方に返せば良いはずです。

2017年は

「感謝」は「気付き」「感動」「行動」の3点セット

になるように努力します。

気付き力の低い人は感動できないから、感恩もできない・・・

つづいて

「癒す」

という言葉について、教えていただきました。

この言葉には2つの意味があります。

(1)病気、苦痛などをを治すこと

(2)長い間、欲しくてたまらないモノを手に入れること

末期の癌患者さんが入院される「ホスピス」では「癒される」ことが無いそうです。

何故なら、患者さんは「ホスピス」=「直らない」ことを知っているからです。

このブログを読んでいる方への投げかけです。

人生の最後の数週間を日々「苦痛」に耐え、「苦痛」の中で終えることをイメージしてください。

想像するだけで嫌になります。「ピンピンコロリ」と行きたいものです。

以前、尊厳死に関するセミナーで学んだときに下記の様にFACEBOOKに書きました。

人生の最期(終末期)において、延命措置を希望するか、否か。私は希望しないし、かなりの方が生かされるための治療法は望まないのでは?と思います。

ところが、自分の両親や家族ならどうしたいかな?と思うと判断が難しいですね。あらかじめ、自分の意思(リビングウィル)が表明されていても、それを尊重することで、別れの日が早まるのですから、難しいと思います。

例えば、癌の終末期に在宅医療を受けており、容態が急変した場合、救急車を呼ぶか、呼ばないか?あらかじめ、相当の覚悟で、本人と家族と医師とで、取り決めをしておかないと難しいでしょう。

意識が無いまま、身体中にコードやパイプを付けられ、高額な医療費を負担し、貴重な医療保険の財源を減らす。それを避けたいという意思がリビングウィル。

日本ではリビングウィルは法整備が、まだ出来ておらず、本人よりも家族の意思が、尊重されるそうです。

ある日、突然の骨折、梗塞、事故などで、急に人生の終末に向かう時が誰にも可能性としてあります。どこまで尊重されるか、解らないけど、認知症になる前にリビングウィルを用意しておきます。

皆さんは救急車を呼ぶ、呼ばないの判断、どうします?終末期かどうかの判断が難しいから、難しいでしょうけど。

追記

純粋な老衰のみで死ぬことを目標に生きる事にします。介護保険、医療保険を使わない老後こそ、幸せだと思います。

延命は希望しませんが、安楽死は認められませんから、苦痛と闘わないとなりません。

この苦痛をどう癒せば良いのでしょうか?

大好きな音楽であっても、末期になればヒーリング効果は余りないと思います。

家族?

家族は「私がこんなに苦しんでいるのに、あなたはなんで元気なの!?」と「感情のはけ口」となるそうです。

末期の患者さんの共通の願いは・・・

(1)苦痛を取って欲しい

(2)気持ちを解って欲しい

の2つだそうで、「苦痛を取って欲しい」は「気持ちを解って欲しい」の前に求めるそうです。

余談ですが、パワハラ、セクハラ、イジメ、ストーカーも現在受けている苦痛やストレスをまず取り除いて欲しいという思いが先にあるはずです。それに対処せずに、話を聞くだけでは、解決にはならないでしょう。

話を元に戻します。

末期ですので、身体の苦痛を取るにはモルヒネなどを処方するしかありません。

周囲にいる人間ができるのは

「気持ちを解ってあげる」

ことです。

人間の感情は2つ有って、一つは

陰性感情

もう一つは

陽性感情

です。

陰性感情は、辛い、悲しい、寂しい、やるせない、むなしい、はかない、など一杯あります。

それに反して、陽性感情は、嬉しい、楽しい、などあまりありません。

「気持ちを解ってあげる」にはそれぞれの感情の言葉を折り込んで会話をすると良いそうです。

例えば・・・

それは辛いですね・・・

そうですか、悲しいですね・・・

本当にやるせないんですね・・・

それは楽しいですね!!!

それは良かったですね~

本当に嬉しいですね~

川越にある地域密着型でありながら、同じ検査入院するならこの病院が良い、と全国から検査入院に来られる川越胃腸病院の話を思い出しました。

癌の疑いがあり、入院された患者さんが看護師に「不安」な気持ちや今までの人生について語ります。その話を聞いた看護師が大泣きに泣き、患者さんが逆に看護師を慰める・・・と言うようなことがありました。

患者さんにとって看護師が癒しの存在であったはずが、逆に看護師を癒すことになりましたが、患者さんは「癒された」と思います。ある意味「究極の癒し」と言えるでしょう。

「相手の立場に立つ」という言葉を良く聞きますが、この看護師さんの様に

「気持ちを理解し、表現したい」

ものです。

★命や命の使い方(=生き方)など、メルマガに綴っています。下記よりご登録をよろしくお願いいたします★

●──────────────────────────────────────────────────●

\ 今回のメルマガで “誰が書いてるの?” と思われた方へ /

発行者プロフィールはこちらです

→ https://km.kando-m.jp/management-philosophy/

●──────────────────────────────────────────────────●

\ 過去のメルマガを読みたい方はこちら /

バックナンバー一覧

→ https://km.kando-m.jp/news/

●──────────────────────────────────────────────────●

\ コンサルティングって何してくれるん? そんな方におすすめです /

お試しコンサルティングで御社の課題解決プロセスの入口をお見せします

→ https://km.kando-m.jp/trial/

●──────────────────────────────────────────────────●

\ 経営課題をまとめて相談、まとめて解決 /

戦略立案・人財育成・風土作り・営業強化など経営課題を一気通貫でご支援

→ https://km.kando-m.jp/onestop/

●──────────────────────────────────────────────────●

\ 人が育ち、成果が積み上がる「IT補助金登録ツール」Team Manager /

ESが向上し、CSが高まれば、業績も向上する・・・それを実現するシステム

→ https://team-mgr.net/

●──────────────────────────────────────────────────●