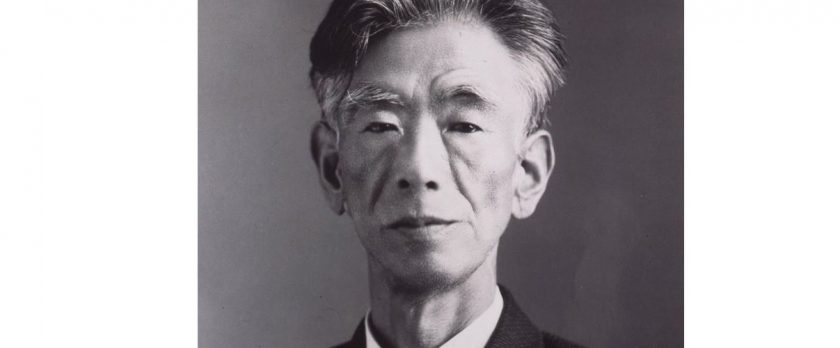

【1389】 AIに勝つには「●●」を磨くのみ!~人間だけが持つ武器。岡潔先生が示した答え~

【1388 知ってる?頭の良さは情緒で決まるんだって~数学者・岡潔が示した“賢さの条件”~】

https://km.kando-m.jp/news/mm1388/

こちらの続編となります。

岡潔先生が語る「情緒」とは、

「物事を理屈ではなく、心で感じること」

を意味します。

先生は、人間の知性や創造力は情緒の上に成り立つと考えていました。

■情緒の具体的な意味は、次のように考えられます。

・論理や知識ではなく、心の働きで物事を感じること

・自然や芸術に対する感受性を養うこと

・日本人の精神文化において重要な役割を持つこと

たとえば、

・桜の花を見て「美しい」と感じる

・月を眺めて「物悲しい」と思う

・文学や詩から深い感動を受ける

こうした「感じる力」こそが、先生が重視する「情緒」なのです。

私は 満開の桜も好きですし、桜吹雪の美しさにも惹かれます。

しかし、一番好きなのは「葉桜」です。

「葉桜」は、桜の終わりと捉えられがちですが、私はこう思います。

「さぁ、来年の春にまた咲くために、今日からスタートだ」

まるで桜が、そう語りかけてくるように感じるのです。

このように感じることこそ、私にとっての「情緒」です。

そう言えば、二宮尊徳翁も

「元旦や 今年もあるぞ 大晦日」

という句を残しています。

これは一年の計は元旦にあり、ということですが、葉桜も同じと私は考えます。

■先生は、なぜ「情緒」が大切と言うのか?

先生は「数学の発見は、理屈ではなく“ひらめき”によるもの」と考えていました。

随筆の中で、先生の生いたちが詳細に記されていますが、

長年取り組んでも答えが出なかったことや新たな発見は、

その多くが、何かをしているときに“ふとひらめいた”ものだった といいます。

そのため、先生は「ひらめき」を大切にし、

ひらめきは豊かな情緒によって育まれるものだ と語っています。

知識や論理だけでは、深い理解や創造は生まれません。

人間が本当に賢くなるためには、情緒が育っていなければならないのです。

日本人は昔から、「四季の移ろい」や「詩歌」を通じて、情緒を育んできました。

松尾芭蕉の俳句などは、まさに“情緒の結晶” といえるでしょう。

しかし、現代では 理屈やデータばかりが重視され、

情緒を育てる機会が失われつつあります。

読書をやめ、ゲームやSNSに浸っていて、果たして情緒が育まれるのでしょうか?

これからの社会は、ますます AIやデータが中心 になっていくでしょう。

しかし、それによって 人間が「感じる力」を失ってはなりません。

人間らしい、クリエイティブな発想や直感を養うためには、「心の豊かさ」が不可欠です。

だからこそ、

「もっと情緒を大切にしなければならない」

と強く思います。

★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★

本ブログはメルマガで配信されます。

ご希望の方は下記の登録フォームをご利用下さいませ。

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=afspwg

★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★

☆★☆★☆★「オールインワン」コンサルティングのご案内☆★☆★☆★

●「経営者のメンター」

●「経営戦略の立案とその実行サポート」

●「成果に直結する管理職のマネジメント及びチームビルディング能力向上サポート」

●「働きがい、やり甲斐に繋がる組織・風土及び社員の人格作りのサポート」

●「営業やマーケティングの成果倍増アドバイザー」

これらが一つになったコンサルティングメニューがスタートしました。

これによって、御社の現場力を倍増させ、人財育成と業務成果を高めます。

また、上記から、重要度の高いものを選択して、経営改善するコースもあります。

詳しい内容は下記をご覧下さい。